ConnecT.one QSの体積計算機能を検証

- 2025.03.21

ConnecT.one QSの体積計算機能を検証

ConnecT.one QSの体積計算機能の数量チェックを行ってみます。

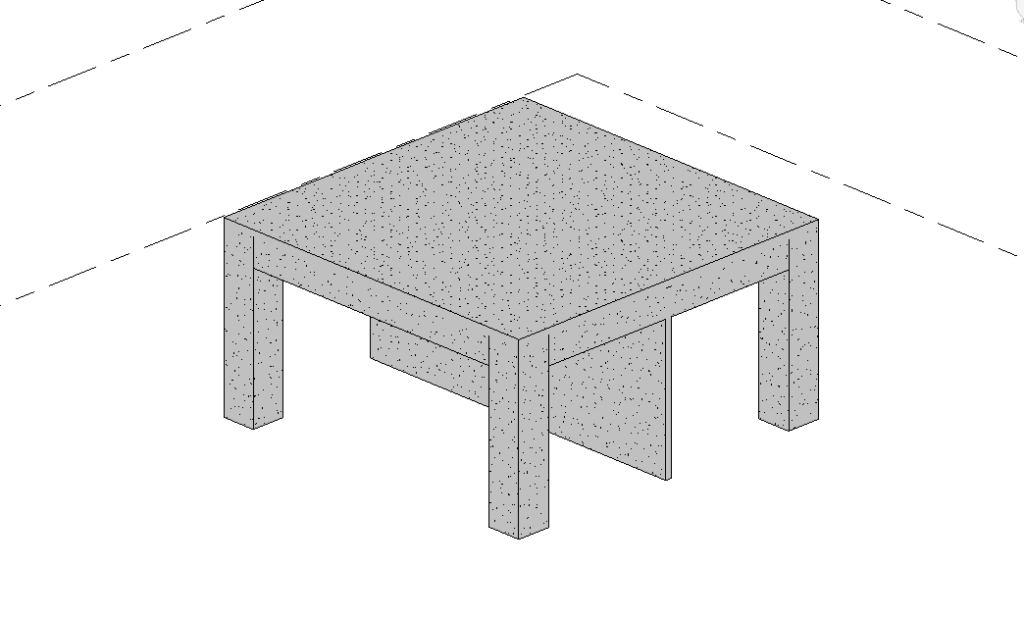

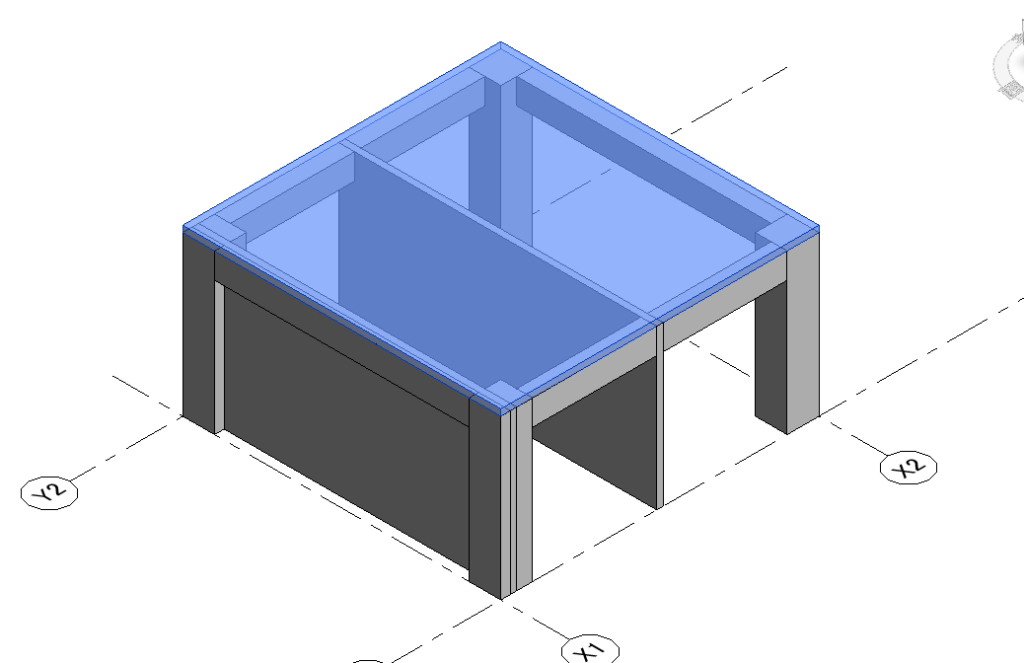

まずは下記のような柱・梁・壁・床の簡単なモデルで検証してみます

結論から書きますと、Reviの集計表での結果と.one QSの結果は一致しました

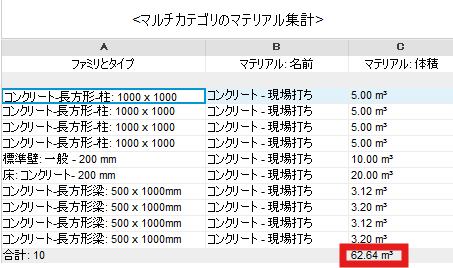

Revit集計表の結果です

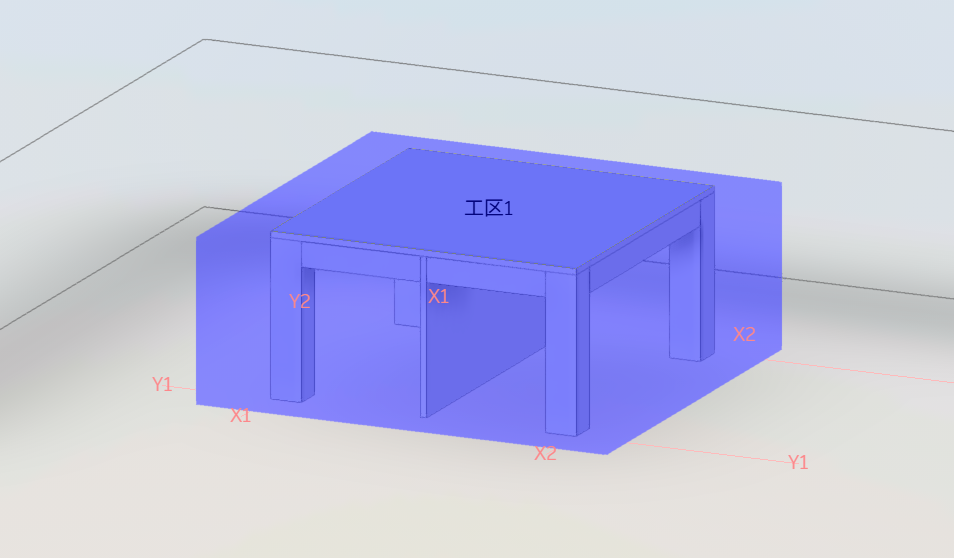

.one QSの結果です

上記キャプチャでは部材毎の数字が確認できませんが、部材別も一致していました。

今回はRevitのプロパティで表示されている「容積」の値ですので、計算しなくても・・・という感じですが。とりあえず全体ボリュームに関しては問題なさそうです。ただ、実際に工区を細かく設定し始めると、四捨五入や工区ライン位置による誤差は発生するかもしれませんね。そのあたりは後日検証してみましょう。

さて、Revitで躯体を扱っている方はご存じだと思いますが、Revitの躯体集計方法には独特なものがあります。

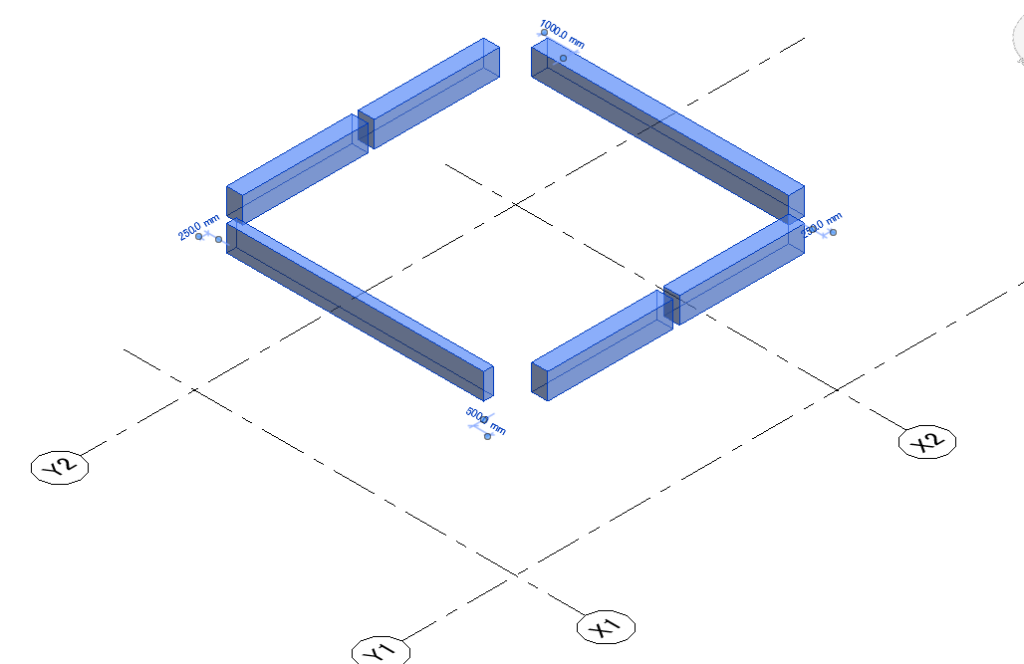

躯体は、それぞれの部材が重なりあるように配置されます。例えば梁と柱のモデリング時に柱の基点と梁の基点を同じ点(例えば通り芯の交点)からセットすることも普通です。柱と梁は当然パネルゾーンで重なっていることになりますので、それぞれが個別のオブジェクトとして扱われると、体積を算出するときに重複計算されてしまいますが、当然Revitはそのあたりを考慮して集計してくれます。

ただ、勝ち負けの法則がはっきりしているため、なんとなく違和感を覚えやすいのが部材別の体積計算結果です。

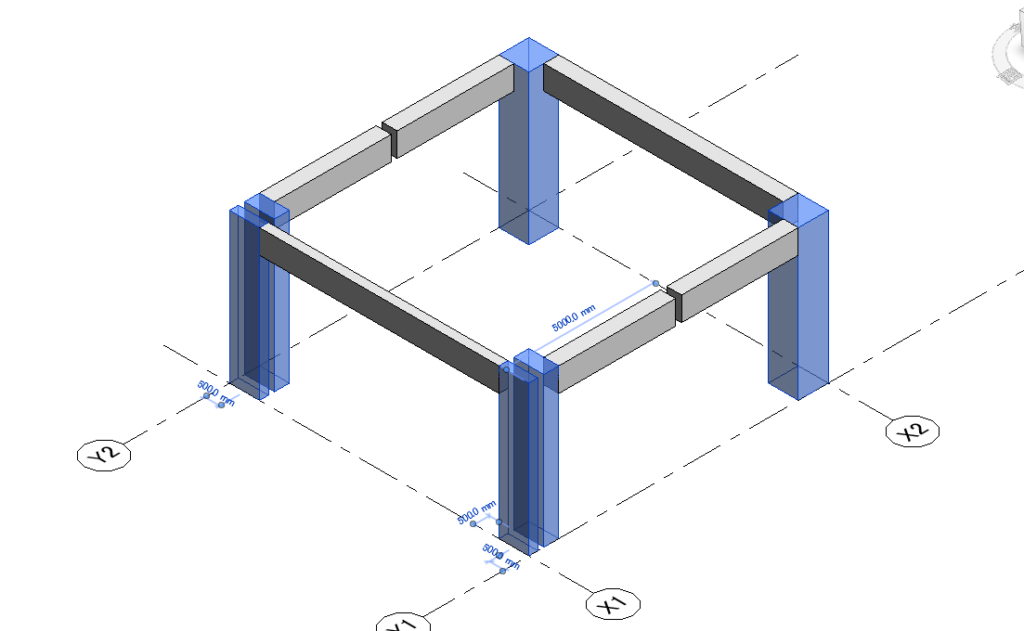

勝ち負けの法則は、床 ← 壁 ← 柱 ← 梁 といった具合に床が最も強いので、最初に床が計算され、残った部分の中で壁を計算する。同様に床と壁を無くして残った部分の中で柱を計算して、最後に床と壁と柱を除いた部分の梁が計算される。ということになります。

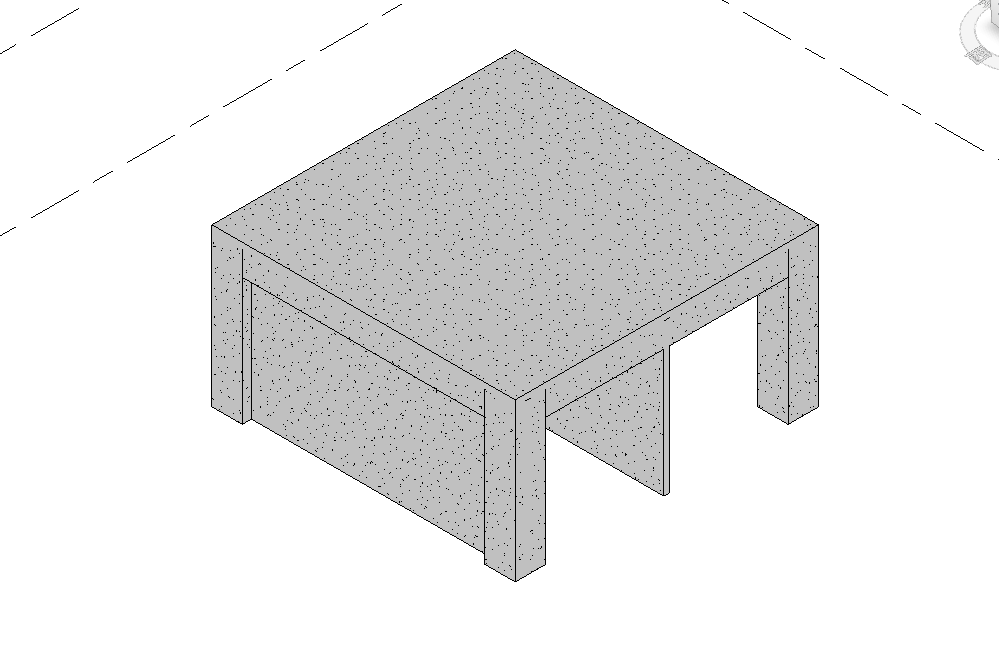

わかりやすく、特別なモデルで解説するとこうなります。

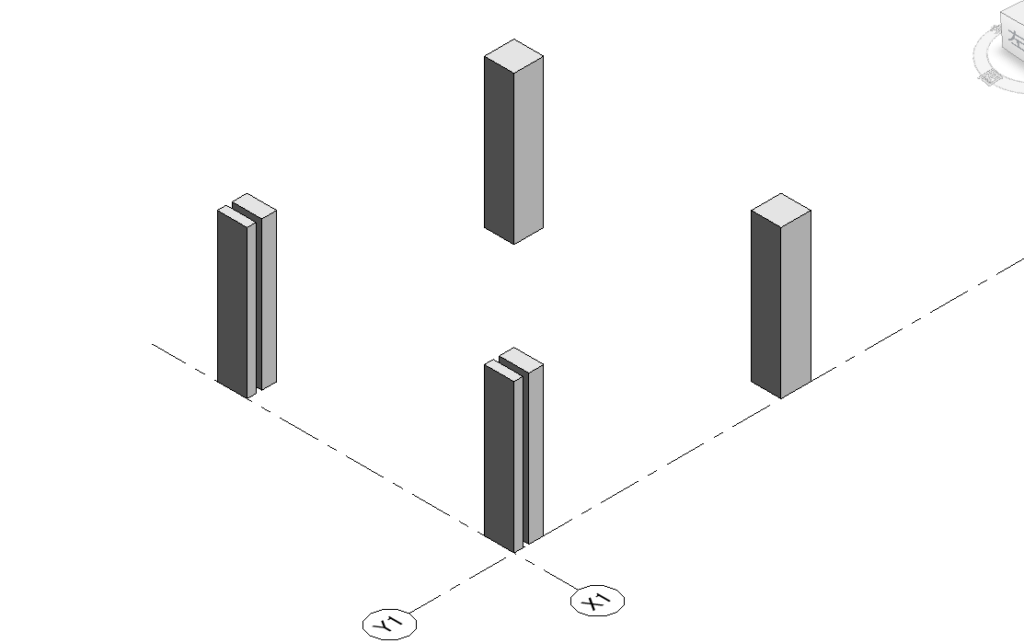

こんな躯体があるとします

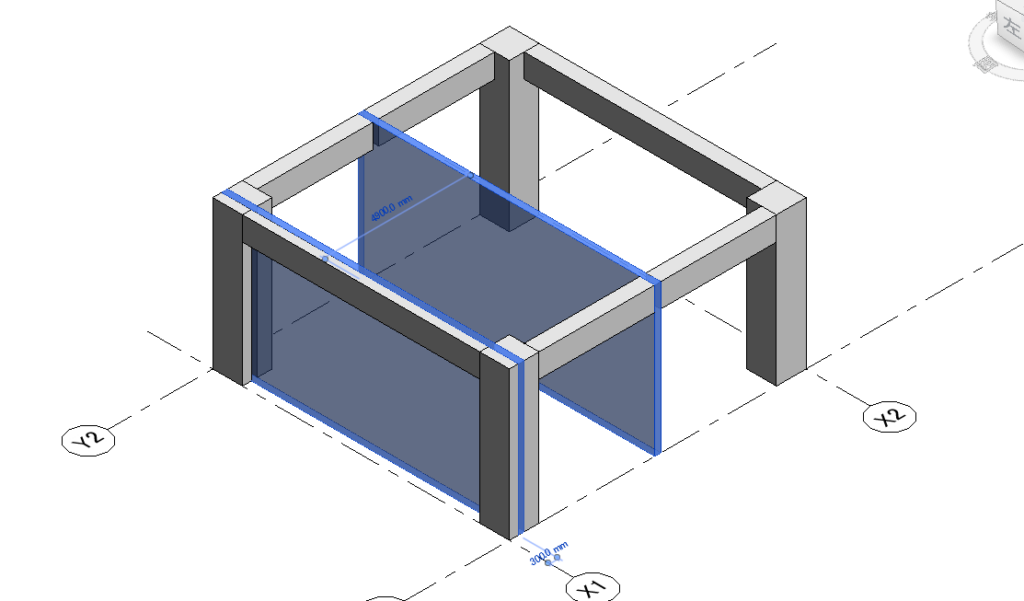

まずは床です。床は最も強いので整形です。

次に壁です。梁や柱はに壁が食い込んでいるのがわかります。

そして柱です

最後に残ったのが梁

柱だけで見てみるとこんな感じ

躯体ボリューム算出で、生コン発注時は工区の全体ボリュームでいいのですが、打設時は壁、柱などの垂直部材の数量と梁とスラブの数量が分かれて出てくれていると少しうれしいかもしれませんね。

事例紹介

ConnecT.one QSで加速する施工現場でのBIM活用。仮設機材レンタルのパイオニアSUGIKOが描く「仮設BIM」への挑戦

仮設機材レンタルのSUGIKO様にConnecT.one QSの活用事例をいただきました。

全機能を試せる1ヶ月無料トライアル

「ConnecT.one QS は、本当にnonBIMユーザが使用できるのか確認したい」

「自分の業務で使えるか試してみたい」

といった方は、是非無料トライアルをお試しください。